更新情報

NEW

2025年10月27日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「空き家の“使える・使えない”を分ける境界線とは?」

●初めに

日本全国で進行する「空き家の増加」

その存在はニュースなどで

たびたび取り上げられますが、

「数が多い=活用できる」わけではない、

という現実をご存じでしょうか?

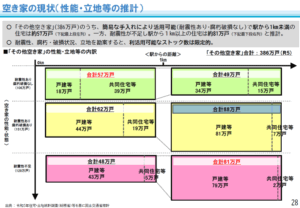

国土交通省の資料によれば、

令和5年時点で

「その他空き家」は全国に386万戸。

そのうち

「耐震性があり、腐朽・破損の状況がなく駅から1km未満」

という“最低限使える条件”を満たす住宅は、

わずか57万戸に過ぎません。

全体の約15%です。

この数字は、単に「空き家の数」ではなく、

「活用できる空き家の限界」を示すものです。

●「駅近でも性能不足なら使えない」という現実

空き家問題を語るとき、

よく「リノベーションで蘇らせればいい」

「空き家バンクで移住促進を」

といった意見が聞かれます。

しかし、その前提となるのが

“使える空き家”であることです。

駅からの距離が近い空き家であっても、

耐震性に問題があったり、

構造的に補修が困難だったりすると、

活用するには大規模な改修が必要となり、

コスト・手間・時間の面で

現実的ではありません。

実際、駅から1km未満にある空き家のうち

「耐震性があり、腐朽・破損あり」及び、

「耐震性に問題あり」とされる住宅は

87万戸も存在しており、

57万戸(条件を満たす空き家)を上回っています。

つまり、立地が良くても

「構造性能」が劣っていれば活用は困難。

逆に、耐震性が確保されていても

「駅から遠い」

「アクセスが悪い」住宅は、

活用のハードルが上がります。

これが、「性能×立地」の掛け算でしか

住宅ストックの再活用は成立しない、

という厳しい現実です。

●「戸建て」は特に厳しい。住宅性能の分岐点

特に厳しいのは「戸建て住宅」です。

駅から1km未満の空き家のうち、

「耐震性があり、腐朽・破損もない」

住宅は18万戸。

一方、同じ条件を満たし、

かつ駅から1km以上離れている

住宅は34万戸あります。

つまり、性能は満たしているけれど、

立地面で活用が難しい空き家が

倍近く存在しているのです。

さらに、駅から遠くて、

耐震性にも問題がある

戸建ては79万戸。

この層は「住むには不安」「貸すにも手間がかかる」

「売るにも買い手がつきにくい」という

“負動産”リスクの象徴と言えます。

●「家の性能」は未来の活用可能性を左右する

このデータから導き出せる結論は明確です。

今つくる家の「性能」は、

将来の価値と流動性を決める分岐点である。

家は今住むためだけのものではなく、

将来「売る」「貸す」「相続する」

「リノベして別用途に転用する」といった

可能性を秘めた資産でもあります。

そして、その資産としての可能性を決めるのが、

性能(特に耐震性)と立地です。

これからの時代、

どれだけ魅力的なデザインの家を建てたとしても、

耐震性能が不十分であれば20年後には

「使いにくい」「売れない」「貸せない」

空き家になってしまうかもしれません。

だからこそ、長期的な視点での

“資産価値”を意識した家づくりが、

これからの住宅選びには欠かせません。

●「使えるストック」を未来に残す家づくりを

私たち工務店が担う使命のひとつは、

「使えるストックを増やすこと」だと考えています。

単に今快適な家ではなく、

30年後・50年後に誰かが使いたいと思えるような、

“性能と立地を兼ね備えた住宅”をつくること。

それは「持続可能な住まい方」

「世代を超えて住み継がれる暮らし」を実現するための、

最も実質的で誠実なアプローチではないでしょうか。

未来の空き家予備軍にならないために、

そして、「活かせる住宅ストック」として

資産価値を持ち続けるために、

家を建てる段階から「立地と性能」を両輪で

考える視点が求められています。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:28ページ(空き家の現状(性能・立地等の推計))