更新情報

NEW

2025年11月08日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「“超・高齢社会”に応える工務店という選択」

●初めに

いま、日本の人口構造が

大きく転換しようとしています。

2020年時点で65歳以上の高齢者は

約3600万人(全人口の28%)。

この割合は2035年には33%、

2050年には37%を超えると予測されています。

特に「団塊世代」は2035年に

全員が85歳以上、

「団塊ジュニア世代」は2050年には

75歳以上となり、

日本はかつてない

“超・高齢社会”へと突入します。

この現実を、私たち工務店が

“自分ごと”として受け止めているでしょうか?

■「高齢者のための家づくり」ではなく、

「高齢者が暮らし続けられる社会の一部としての家づくり」

これまでも、

バリアフリーや手すりの設置、

段差の解消など、

高齢者向けのリフォーム・住宅提案は

一部存在してきました。

しかし、これからの時代は違います。

高齢者が“特別な存在”になるのではなく、

社会の大多数が高齢者になる時代になるのです。

つまり、すべての家が

「高齢者の暮らし」に適応している必要がある。

しかも、“建てた瞬間の高齢者”ではなく、

「いずれ高齢になる人」の未来を見越して

設計する力が問われます。

■「工務店は家を売る仕事」ではなく、「人の未来を支える仕事」

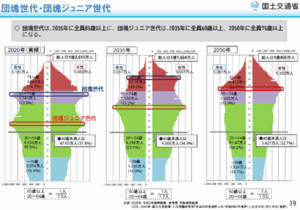

資料P19の人口ピラミッドを見ると、

若年層の割合は今後ますます減っていきます。

20年後、30年後、

40代以下の人口は今よりも1000万人以上減少し、

働き手も、子育て世代も、家を買う層も、

今より確実に細くなっていきます。

つまり、これまでの

「若い家族に新築を売る」というモデルは、

将来的には必ず縮小していく運命にあります。

そのときに工務店として

生き残るにはどうすればいいか?

「人の一生を支える住宅」

「地域に根ざした支援インフラとしての住宅」

の両方に向き合うべきだと私は考えます。

家を売るだけではなく、

「人生に寄り添う器をつくる」

ただの設計施工業者ではなく、

「暮らしの戦略パートナーになる」

これが、今後の工務店に求められる

本質的な役割です。

■ 工務店にできる3つのこと

では、実際に私たちができることは何か?

①「将来を見据えた設計提案」

若いご家族にも、

「いずれ親の介護をするかもしれない」

「自分たちが老いる」ことを見越して、

柔軟な間取り・可変性・

増改築のしやすさを最初から考える。

設計とは“未来への備え”であることを

伝えていく必要があります。

②「高齢者の住み替えを支援するリフォーム・リノベ」

高齢者が住み慣れた家を活かしながら、

安心して暮らせるようにする。

ただの段差解消ではなく、

孤立させない・支援とつながれるような

工夫を取り入れる。

近隣との動線、見守り対応、

将来的な施設対応なども意識した

住宅改修が鍵となります。

③「地域との連携と相談の窓口になる」

自治体や福祉機関、ケアマネージャーと連携し、

「住宅の相談を、最初に持ちかけられる存在」になる。

小規模工務店だからこそ、

顔が見える関係性を活かし、

地域の“住まいと支援のハブ”を担う。

■ 最後に

高齢社会の問題は、

行政や福祉の課題ではなく、

「暮らしの問題」です。

そして「暮らし」を最前線で担っていくのは、

私たち工務店の仕事です。

この人口構造の変化は、

決して“遠い将来”の話ではありません。

すでに始まっていて、

2035年は目の前です。

だからこそ、今目の前の家づくりに、

未来を見据えた視点を

一つでも多く取り入れること。

実際、当社が手掛けている家は、

耐震、断熱、気密、空気環境はもちろんの事、

”耐久性”を重要視しております。

高齢になってからリフォームする事は、

リスクが多く、理想は長持ちする住宅なのです。

私たち住宅会社は、家を通じて社会と

つながっていく事が私たちの使命だと、

私は思います。

参考資料

国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」

国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」