更新情報

2025年09月30日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える:「家族構成が変われば、“ふつうの家”も変わる」

●初めに

私たちはこれまで、“家族”という言葉に、

どこか同じようなイメージを重ねてきました。

親と子ども、いわゆる「核家族」での暮らし。

戸建てに住み、夫婦と子どもが団らんを囲む。

それが“ふつうの家族”であり、

“ふつうの家”のモデルになってきました。

けれど、これからはどうでしょうか?

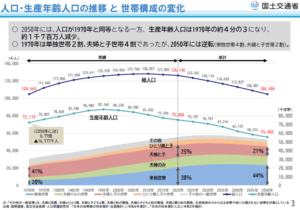

国土交通省の最新資料によれば、

日本の人口は今後減少を続け、

生産年齢人口(15歳〜64歳)は、

1970年に比べて3/4にまで

減ると見込まれています。

しかも、人口減よりも深刻なのが

「世帯構成の変化」です。

かつて(1970年)、

夫婦と子どもで構成される世帯は

全体の約40%でした。

一方で単独世帯(ひとり暮らし)は20%程度。

ところが2050年には、

これが逆転するとされています。

単独世帯は44%、

夫婦と子の世帯はわずか21%に。

つまり、今後の日本では“ひとりで住む”のが

“ふつう”になる時代がやってくるのです。

●“家族”のかたちは、すでに多様化している

現場に立っていても、

「家族のあり方」が

変わってきたことを、

実感する場面が増えました。

・単身赴任が長引き、平日は一人で暮らすご主人

・定年後に一人暮らしを選んだ親御さん

・結婚や出産は選ばず、一人で快適に暮らす若者

・子育てを終え、夫婦それぞれの趣味を楽しむ住まい

こうした「従来とは違う家族構成」や

「住まい方の変化」に、

住宅の設計や間取りが

追いついていないと感じることがあります。

私たちの業界は、

いまだに「4LDK+庭つき戸建て」こそが理想、

という前提で考えてしまいがちです。

でも、それはあくまで昭和〜平成時代の

“標準”にすぎません。

これからは、“一人でも心地よく暮らせる家”

“家族の変化に合わせて可変できる家”

“孤立を防ぐための地域とのつながりがある家”

こうした「次の暮らし方」を見据えた

家づくりが求められるのです。

●“個”の時代の家づくりとは

「ひとり暮らしが増える」というのは、

単に“人数が少ない”というだけの

問題ではありません。

そこには「孤独」や「見守り」「ケア」など、

社会的な課題も一緒に存在しています。

たとえば、高齢者の単独世帯が増える中で、

誰にも気づかれずに体調を崩してしまう

事例も後を絶ちません。

また、若者や子育て世代でも、

「誰にも頼れない」という孤立が深まっています。

そんな時代だからこそ、

家は単なる“箱”ではなく、

「人と人をつなぐ場所」に

なるべきだと思うのです。

家の中だけで完結せず、

近所の誰かと顔を合わせ、

声をかけあえるような設計。

将来の家族の変化に応じて、

間取りや使い方を柔軟に変えられる構造。

そういった“開かれた住まい”が、

次の時代に必要とされているのではないでしょうか。

●「家族が変わる」だから、家も変えていい

これからの日本では、

「家族」の定義がどんどん変わっていきます。

そこに“正解”はありません。

だからこそ、

「家とはこうあるべき」と押しつけるのではなく、

住む人それぞれが自分らしく

暮らせるような“器”として、

家を設計することが

私たちの役割だと考えています。

「家族構成が変われば、家も変わっていい」

これを出発点に、

これからの“家”を一緒に考えていけたらと思います。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:3ページ(人口・生産年齢人口・世帯構成の推移グラフ)