更新情報

NEW

2025年10月04日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「“災害列島”に暮らすという覚悟。“備える家”は義務になる時代へ」

●初めに

日本に住むということは、

災害とともに生きるということでもあります。

この現実を、改めて突きつけられるのが、

「南海トラフ巨大地震」に関する国の被害想定です。

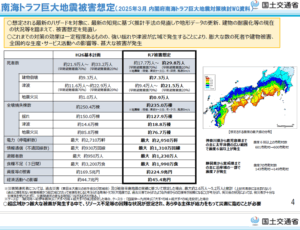

2025年3月に内閣府が発表した最新資料では、

死者数 最大29万8千人、

建物被害 235万戸以上という

衝撃的な数字が並びます。

その多くは、地震そのものではなく、

津波や火災、ライフラインの停止、

孤立による食糧不足や医療逼迫といった、

連鎖的な「暮らしの崩壊」によって

引き起こされるとされています。

■ 注目すべきは「在宅避難」というキーワード

今回の想定の中で、特に注目すべきは

「在宅避難」の重要性です。

避難所の受け入れ数には限界があり、

最大でも約950万人。

しかし、被害が想定される人口は

その数倍に達する可能性があるため、

「自宅で数日間持ちこたえることができるか?」

という視点が、

今後の家づくりにおいて

欠かせなくなります。

■ “備える家”とはどんな家か?

「耐震等級3を取っているから大丈夫」

とよく聞きます。

もちろん、構造的な強さは大前提です。

しかし、それだけでは足りません。

たとえば、

・断熱性能が低く、冬に暖房が止まれば命に関わる

・床下浸水のリスクを無視した設計では、備蓄品が使い物にならない

・高層階に暮らす高齢者は、エレベーターが止まれば避難できない

つまり、“災害に強い家”とは、

“住み続けられる家”であること。

構造だけでなく、「暮らしの持続力」が

備わっている必要があります。

■ 備えを支える「暮らしの工夫」

たとえば以下のような工夫が、

災害への備えにつながります。

・太陽光発電+蓄電池による自家発電

・備蓄品を効率的に収納できるパントリーや床下収納

・簡易トイレや給水タンクなどの設備スペース

・バリアフリー動線を意識した間取り

どれも、設計段階から意図して

組み込むことが大切です。

見た目やデザインだけでは測れない、

「暮らしの底力」が家の価値を左右します。

■ 「避難所性能」も家づくりの基準に

私たちは、家を「避難所としての性能」でも

見る時代に生きています。

・3日間、電気・水道・物流が止まっても暮らせるか?

・ご高齢の家族が安全に過ごせる構造か?

・地域の支援が届くまで、自立して持ちこたえられるか?

これらの問いに、「YES」と言える家を、

すべての住宅が目指すべきです。

■ 工務店の責任と使命

私たち工務店の責任は、

単に「丈夫に建てる」ことではありません。

家族の命と暮らしを、

災害時にも支える“器”をつくること。

そしてそれを、設計段階で丁寧に伝え、

お客様と一緒に“つくり込んでいくこと”。

「備える」という言葉は、かつては“心がけ”でした。

でもこれからは、“義務”です。

■ 「もしも」を「いつも」に変える家づくりを

災害列島に生きる私たちにとって、

「もしも」への備えを、「いつも」の

当たり前に変える家づくりこそが、

これからの“本物の価値”になると、

私は考えています。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:4ページ(南海トラフ巨大地震被害想定)