更新情報

NEW

2025年10月15日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「長生きリスク」に住まいはどう応えるべきか? 平均寿命と健康寿命、高齢単身世帯の急増から見える課題

●初めに

人生100年時代。

この言葉が定着しつつある今、

住まいのあり方も変わるべき時に来ています。

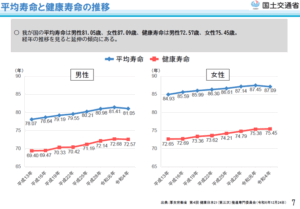

国交省の資料によれば、

日本人の平均寿命は男性で81.05歳、

女性で87.09歳。いずれも過去最高を更新しています(資料P7)。

一方で、健康寿命

(介護を必要とせず自立して暮らせる年齢)は

男性72.57歳、女性75.45歳とされ、

「平均寿命-健康寿命」=要支援・要介護の期間が

男性で約8.5年、女性では約11.6年存在します。

つまり、多くの人が

「人生の最終10年前後を、

何らかの支援を必要とする状態」

で過ごすことになるわけです。

この時、もし家族と同居していなければ、

どのような住環境で過ごすのか?

これこそが、これからの

「住」の最重要課題の一つなのです。

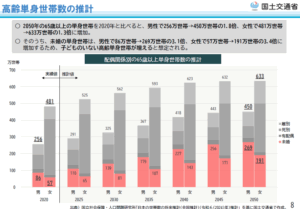

資料P8では、

65歳以上の単身世帯数の将来推計が示されています。

2020年時点で、

65歳以上の単身世帯は男女合わせて約737万世帯。

これが2050年には約1,083万世帯へと、

1.47倍に増加すると見込まれています。

特に注目すべきは「未婚」の高齢単身者です。

男性は86万世帯から3.1倍の269万世帯へ、

女性は57万世帯から3.4倍の191万世帯へと、

急増が予測されています。

この背景には、

未婚化や離婚率の上昇、

晩婚・晩産化など、

家族構成や人生の歩み方の変化があります。

そして結果として、

「家族と住むことを前提としない住まい」

が求められる時代へと突入しているのです。

では、私たちは何を考えなければならないのか。

家づくりのプロとして、

以下の3点が今後の重要テーマになると感じています。

●「ひとり暮らし後期」への備えとしての設計

バリアフリーや段差の解消、

手すりの設置は当然として、

「水まわりをまとめた動線」

「見守り機能のあるIoT設備」など、

自立しながらも安全を確保できる

住宅設計が必須です。

特に、2階建ての家で老後も

生活しやすい工夫が必要です。

●「孤立」ではなく「ゆるやかなつながり」へ

単身での高齢期は、

孤独や認知症のリスクとも隣り合わせです。

完全な一人暮らしではなく、

同世代との近居やコミュニティ機能を備えた

「共住型」住まいの選択肢が重要になります。

コレクティブハウスや地域コミュニティとの

連携住宅がこれからの鍵です。

●「住み替え」を前提にした人生設計

今住んでいる家が、80代・90代になったときに

本当に適しているか?

これは多くの人が見落としがちな視点です。

長寿化の中では、

1つの家で一生を完結させるのではなく、

「最適な時期に住み替える」

ライフステージ型住宅選びが現実的です。

いま私たちが取り組むべきは、

「人生の最後まで安心して暮らせる家」とは何か、

という問いに本気で向き合うことです。

高齢化・単身化が進み、

「家族がいない」

「頼れる人が近くにいない」

状態が当たり前になる時代。

だからこそ、“家”そのものに、

安心と支え合いを組み込む

発想が求められています。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:7ページ(平均寿命と健康寿命の推移)

8ページ(高齢単身世帯数の推計)