更新情報

NEW

2025年10月19日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える:「“単身世帯の持家率”が問いかける、これからの家のかたち」

●初めに

今、日本はかつてないスピードで

「単身社会」へと変貌しています。

総務省のデータによれば、

すでに全世帯のうち約4割が単身世帯。

しかも今後増加するのは、

若年単身ではなく高齢単身者です。

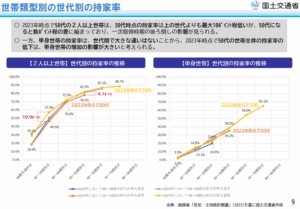

国土交通省がまとめた

「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」資料(P9)には、

単身世帯の世代別・持家率の推移が詳しく示されています。

これを見ると、住宅政策・家づくりの前提が

大きく変わってきていることに気づかされます。

●単身世帯では「持家率」が半分以下

まず、【2人以上世帯】の持家率は、

年齢が上がるにつれて一貫して上昇し、

50代で70.0%、70代で88.7%と高水準を維持しています。

これは「結婚し、家族を持ち、住宅を購入する」

という従来のライフコースをなぞった人々の数字です。

一方、【単身世帯】になると様相は一変します。

・50代単身世帯の持家率は、たったの35.2%

・70代でも65.1%にとどまり、

2人以上世帯の70代と比べて20ポイント以上の差がある

つまり、単身者は家を所有していない割合が高く、

特に50代に至っては半数以上が持ち家を

持っていないという現実があります。

この「持家率の差」は、

将来の安心感や暮らしの選択肢に直結する問題です。

●持ち家がない高齢単身者が直面する課題

賃貸暮らしのまま高齢期を迎えることは、

複数のリスクを抱えることになります。

・賃貸契約の更新が難しくなる可能性(年齢・収入・保証人など)

・バリアフリーでない住環境の中での生活

・住宅改修が自由にできない制約

・居住継続性への不安(立ち退きや物件老朽化)

・地域とのつながりの希薄化による“見守りの欠如”

かつては家族や親類がこうしたリスクをカバーしてきましたが、

今や“おひとりさま”が増える中で、

その補完機能は薄れつつあります。

つまり、持家がない=住宅的なセーフティネットを

持たないことになりかねないのです。

●「単身でも安心して住める家」のあり方を再定義する

このような背景をふまえると、

今後の家づくりや住宅政策に求められるのは、

「家族がいる前提」の家ではなく、

一人でも安心して暮らせる住まいです。

ポイントは次のような要素です

・ライフステージに応じた住宅の選択肢を準備しておく

・若い世代から「買える」家を増やす(価格・面積・立地などの柔軟性)

・コンパクトで機能的な戸建てやコレクティブハウス型の提案

・高齢期を見据えた“更新できる”住まいの仕組みづくり

・単身者に寄り添った“住み替え支援”と“終の住処”の整備

たとえば、子育て世代のための広い家ではなく、

「夫婦のどちらかが亡くなった後も、

一人で暮らしやすい間取り」や、

「家族を持たなかった人が年を重ねても快適に暮らせる平屋」など、

終まで住める設計”を意識した住まいが求められます。

●住宅は「家族」の器から「個人の器」へ

私たちはこれまで、「家=家族単位の暮らし」を

支える器として捉えてきました。

しかし、単身世帯の増加が続く今、

住宅は“個人の人生を支える器”としての

機能を持つべきです。

これは、ただの住宅の縮小や効率化ではありません。

孤立させない設計、安心を担保する構造、

地域とのつながりを促す空間性。

こうした社会的視点が加わって初めて、

これからの家は“安全な港”として機能するのです。

「ひとりでも、最後まで自分らしく暮らせる」。

その価値を持つ住まいこそが、

これからの住宅の本質ではないでしょうか。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:9ページ(世帯類型別の世代別の持家率)