更新情報

NEW

2025年10月23日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「住める家」と「暮らせる家」は、違う ― 住宅ストックの“本当の性能”とは?

●初めに

「住宅ストックの活用」が叫ばれて久しい現代、

私たちはかつてないほど“すでにある家”をどう活かすか、

という課題に直面しています。

しかしその議論において、

見落とされがちな本質的な視点があります。

それは「今ある家が、“本当に暮らせる家”なのか?」

という問いです。

2023年時点、全国の住宅ストックのうち、

実際に居住者が住んでいる住宅に注目してみると、

驚くべき事実が浮かび上がります。

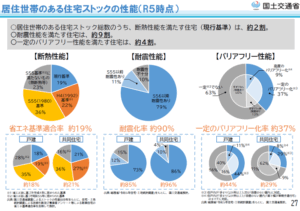

●断熱性能を満たしている住宅は、たったの2割

まず断熱性能です。

現在の基準(省エネ基準)を満たしている住宅は、

全体の約19%にとどまります。

これは裏を返せば、5軒に4軒は

“冬に寒く夏に暑い家”だということです。

特に1980年以前の基準に満たない住宅は23%、

つまりおよそ4軒に1軒は

「無断熱」に近い状態ともいえます。

仮に「住める」状態であっても、

それが「健康的で快適に暮らせる」かどうかは、

まったく別問題です。

●耐震性が不十分な家も1割

次に耐震性能。S56(1981年)以降の

新耐震基準を満たしている住宅は

79%と高い数字に見えますが、

それでも1割が耐震不足で、

1割が不明という実態です。

耐震性能の「不明」が意味するのは、

「構造上の安全性が担保されていない家」が

いまだ多数存在しているということ。

これは自然災害大国・日本において、

重大なリスクといえるでしょう。

●バリアフリー性能は“3軒に1軒”しか満たしていない

そして忘れてはならないのがバリアフリー性能です。

高齢社会が進行する中で、

段差のない玄関や廊下、

手すりの設置といった

“暮らしやすさ”の基準を満たす家は、

全体のわずか約37%。

逆に言えば、6割以上の住宅が

「老後の暮らしに向いていない家」

であるということです。

特に戸建住宅ではその傾向が顕著で、

バリアフリー化率は44%にとどまります。

マンションの方がやや進んでいますが、

それでも約29%しかバリアフリー化されていません。

- 見た目ではわからない「性能のギャップ」

外観や内装が美しくても、

「断熱性」「耐震性」「バリアフリー性」

が不足していれば、

その家は“命を守れない家”

“将来の暮らしを支えられない家”

になってしまいます。

リフォームやリノベーションが

注目されている今だからこそ、

単なる“見た目の更新”ではなく、

「中身の更新」が求められています。

●未来に残すべき家とは?

住宅ストックの性能が低いままでは、

「空き家問題」や「高齢者の住み替え難民」

といった社会課題も加速します。

今ある家を“本当に住める家”に再生させる取り組みが、

今後ますます重要になるでしょう。

逆にいえば、「性能の高い住宅を新たに建てること」もまた、

将来の社会インフラを築く行為なのです。

私たちが今つくる家が、

「50年後に取り壊される家」ではなく、

「100年後も暮らし続けられる家」であるために。

「住める家」ではなく、

「暮らせる家」を問い直す視点を、

これからの住宅づくりに持ち込みたいと思います。

●参考出典

国土交通省『住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認』(資料⑨)

該当ページ:27ページ(居住世帯のある住宅ストックの性能(R5時点))