更新情報

NEW

2025年10月31日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「“住宅弱者”という言葉に耳を澄ませてみる」

●初めに

家は、人が安心して暮らすための

「最小単位のインフラ」です。

雨風をしのぎ、

暑さ寒さから身を守り、

心が落ち着ける場所。

けれど、現実には

「住む家がない」

「家を借りられない」という人たちが、

この日本に確かに存在しています。

しかも、年々増えています。

それが、国交省の資料でも課題として挙げられている

「住宅確保要配慮者」

いわゆる“住宅弱者”と呼ばれる人たちの存在です。

今回はこの「見えにくい課題」について、

私たち住宅業界がどう向き合うべきかを考えてみます。

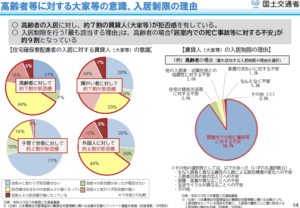

■「家を借りられない」高齢者たち

資料では、高齢単身者の住まいの確保が

深刻な問題として挙げられています。

ある統計によると、

60歳を超える単身者のうち、

約3割が

「賃貸住宅の入居を断られた経験がある」

と答えています。

理由はさまざまです。

・病気や介護のリスクがあるから

・家賃を滞納するかもしれないから

・孤独死されたら困るから

これは誰かの悪意というより、

「そうなってしまう構造の問題」です。

高齢で、

身寄りがなく、

保証人もいない。

その時点で、住宅市場から

“見えない排除”が始まってしまうのです。

この問題は、

都会だけでなく地方でも深刻です。

家は空いているのに、

条件が揃わないと貸してもらえない。

保証会社の審査も年齢や

年金収入の少なさで通らないことがある。

結果として、

「高齢=リスク」という構造的な偏見が

根強く残っています。

地域の不動産業者と住宅事業者が連携し、

実態に合った支援制度や

マッチング体制を整えることが求められています。

■「住める家があっても、住ませてもらえない」

“住宅弱者”には、他にも以下のような人々が含まれます。

・シングルマザーや生活保護受給者

・外国籍の方やLGBTQの人々

・障がいや依存症などで支援が必要な方々

空き家は全国に増えているのに、

住む場所を確保できない人がいる

この矛盾の裏側には、

社会的な偏見や制度の未整備が

横たわっています。

空き家問題の裏には、

こうした“使われない資源”が眠っています。

空き家バンク制度や

市町村による斡旋も進んでいますが、

実際にはリフォームが必要だったり、

貸主がリスクを恐れて躊躇したりと、

ハードルは少なくありません。

それでも、

「空き家を誰かの居場所に変える」

という視点を持つことで、

地域に希望をつなぐ事例が

少しずつ生まれてきています。

■ 地域住宅業者として、何ができるか?

私たち工務店や住宅会社が直接

「賃貸事業者」ではなくても、

この課題に無関係では

いられないと感じています。

なぜなら、これからの時代、

住宅とは「売るだけのもの」ではなく、

「地域の中でどう活かされるか」

が問われる存在だからです。

たとえば、

自治体や居住支援団体と連携し、

空き家を「地域の福祉インフラ」として

再活用する動きも始まっています。

工務店が単なる建築業者ではなく、

“暮らしのコーディネーター”として機能すれば、

貸し手と借り手の不安を埋める

「人の橋渡し役」になることもできます。

こうした支援や調整役として、

地元の住宅事業者が

「人と住まいをつなぐ存在」になる可能性は

大いにあると思います。

■“見えない課題”に耳を澄ませる会社でありたい

“住宅弱者”という言葉を、

「自分たちには関係ない世界」と

切り離してしまうのは簡単です。

でも、いつかは誰もが年を取り、

体が思うように動かなくなり、

社会的に「弱い立場」になることは

避けられません。

つまり、“住宅弱者”は「他人事」ではなく、

「未来の自分の姿」かもしれない。

このような社会課題に対して、

“経済合理性”だけでは動けない場面もあります。

だからこそ、

小回りの利く地元工務店こそが、

柔軟に対応し、

“誰かの困りごと”に一歩踏み込める

存在になれるのではないでしょうか。

私たちは「見えにくい課題」にこそ耳を澄ませ、

“誰かの暮らし”のそばで仕事をしている責任を

大切にしたいと思うのです。

●終わりに

“いい家を建てる”だけでは、

これからの住宅業界は生き残れません。

“いい暮らしを支える会社”であるかどうか。

その問いが、

今の時代にはより重く、強く、

突きつけられています。

住まいに困っている人がいる。

家があっても住めない人がいる。

私たちのすぐそばに。

それに気づける会社、

そこに手を差し伸べられる

地域住宅業者でありたいと、

私は思います。

参考資料

国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」

国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」