更新情報

NEW

2025年11月12日 社長ブログ 社長コラム

これからの“家”を考える: 「“手間をかける人”が、いなくなる未来」

●初めに

「この収まりは、よく考えているな」

「この和室の天井、今はできる職人がほとんどいない」

家づくりの現場には、

“技術の記憶”が宿っています。

しかし今、それが静かに、

そして確実に失われようとしています。

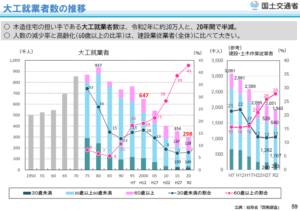

国土交通省の資料にも記載がある通り、

建設業界では担い手不足、

特に職人の高齢化が深刻な問題となっています。

私たち地域工務店が目の前にしているのは、

単なる「人手不足」ではなく、

“文化の継承が断たれる危機”でもあるのです。

■ 技術があっても、「やる人」がいない現実

現在、住宅業界における

大工や職人の高齢化は加速しています。

・大工の平均年齢は60歳を超えている

・若手の新規参入は年々減少

・技術の継承が「現場任せ」になっている

・職人として食べていける仕組みが成り立っていない

たとえば、左官・建具・瓦・

タイル・無垢材の造作など、

「手仕事」が必要な工程は、

人が減れば一気に“選べない選択肢”になります。

つまり、技術はあるのに、

実現できないという

“未来の家づくりの貧困”が迫っているのです。

■ なぜ、若い人が入ってこないのか?

原因はさまざまですが、

主に以下のような要素が挙げられます。

・雇用の安定性が見えにくい(個人事業・弟子制度)

・給与・待遇面での不透明さ

・「泥くささ」や「キツさ」のイメージが先行

・デジタル社会との接続が弱く共感を得づらい

一方で、「自分の手で形をつくる仕事がしたい」

という若者は、

今も少なからず存在しています。

つまり、“入り口の見せ方”と“

仕組みの整備”さえ整えば、

まだ希望はあるのです。

■ 地域工務店にできることは何か?

私たち地域工務店は、

大手のように大量採用や研修制度を

整えることは難しいかもしれません。

しかし、“一人の人間を、

長く育てる現場”としての土壌は、

間違いなくあります。

地域の工務店がいま出来る事を

少し考えるだけでも沢山あると思います。

①「育てる現場」としての覚悟を持つ

人を雇い、任せ、失敗しても感情で叱らずに、

愛を持って支える。

教える時間を「無駄」とせず、

“育てることを仕事にする”

② 施工のプロセスを「見せる文化」に変える

SNSやYouTubeを活用し、

「どうやって家ができるか」を動画で発信

③現場見学会や学生向けの体験イベントを定期的に開催

職人さんの手仕事を目の前で体感してもらい、

モノつくりの楽しさを体験する。

④「食べていける仕事」にする仕組みをつくる

単価の見直し、評価制度の明確化、

技術手当など、

“技術がある人が報われる環境”を整える。

このように出来る事があるのです。

■ “工務店の未来”は、“職人の未来”でもある

今後、AIやプレカットが進み、

建築現場の自動化も

進んでいくかもしれません。

しかし、

“その家にしかできない仕事”

“住む人にしかわからない収まり”は、

最後まで人の手が必要です。

地域に根ざした工務店が、

「ただ建てる」ことだけでなく、

“職人を育てること”

そのものをブランドにする。

そんな時代が、

もう来ているのではないでしょうか。

■ おわりに

私たちの手がけた家が、

「誰が、どんな想いでつくったか」

を語れる家であってほしい。

そして、「自分もこの道を目指したい」

と思ってくれる若者が、

地域に一人でも増えてほしい。

そのためには、「技術」だけでなく、

「想い」も伝えていかなければならない。

“手間をかける人”が、

未来にも残っているように。

“育てる”ことをあきらめない

工務店でありたいと私は思います。

参考資料

国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点」

国土交通省「住生活基本計画見直しにおける議論の方向性の確認」